Le monde de l’enseignement secondaire camerounais traverse une zone de turbulence. En cause, une démarche administrative concernant la nomination des Animateurs Pédagogiques (AP). Si l’intention affichée – octroyer enfin la prime due – est louable, la méthode interroge. La lettre N°1039/25/L/MINESEC/CAB du Ministre, datée du 17 avril 2025, demandant un projet d’arrêté de désignation, soulève en effet de sérieuses questions de droit et intervient dans un contexte de délais dépassés qui nourrit légitimement la méfiance au sein de la communauté enseignante.

Le Droit Malmené : Quand la Circulaire Prétend Ignorer le Décret

Le cœur du malaise réside dans un conflit de normes flagrant. L’administration semble fonder son action sur la Circulaire N°32/09/MINESEC/IGE de 2009, laquelle prévoit une nomination des AP pour une durée de trois ans renouvelable. Mais peut-on raisonnablement faire fi d’un texte supérieur et plus récent ? Car le Décret N°2012/267 du 11 juin 2012, portant organisation du Ministère, place clairement l’Animateur Pédagogique au rang de Chef de Service Adjoint (Article 123). Ce positionnement hiérarchique, conféré par décret présidentiel, induit logiquement une stabilité, une permanence incompatible avec la vision triennale et révocable de la circulaire.

Le Décret de 2012 va plus loin : son article 125 annule expressément “toutes dispositions antérieures contraires”, y compris le décret de 2005 qui servait de fondement à la circulaire de 2009. Dès lors, comment justifier le recours à cette circulaire pour une procédure de nomination actuelle ? S’appuyer sur ce texte dépassé pour définir le mandat des AP relève d’une méconnaissance préoccupante de la hiérarchie des normes et constitue une erreur juridique manifeste. Le Décret de 2012 est, et doit rester, la référence.

Un Statut Stable Garanti, Pourtant Remis en Cause ?

Au-delà de l’organigramme, c’est la protection statutaire des enseignants qui semble compromise. Le Décret N° 2000/359, fixant le statut particulier des enseignants, érige une barrière protectrice en son article 71 : “Sauf faute professionnelle grave, sanctionnée en conséquence, un fonctionnaire de l’Education Nationale ne peut être nommé à un poste de responsabilité de rang inférieur à celui précédemment occupé”. Or, l’Animateur Pédagogique détient le rang de Chef de Service Adjoint. À l’inverse, un enseignant sans poste de responsabilité n’a pas de rang administratif formel. Mettre fin aux fonctions d’un AP pour le renvoyer à un simple poste d’enseignement, n’est-ce pas précisément le rétrograder à un “rang inférieur”, voire inexistant ? Une telle démarche, hors faute grave avérée, contreviendrait directement à l’article 71. La logique voudrait qu’un AP, à l’instar d’autres responsables de rang similaire, conserve sa position ou soit promu lors d’une mobilité, et non qu’il subisse une régression statutaire par le simple jeu d’une circulaire juridiquement fragile.

Délais Ignorés, Confiance Ébranlée : Quelles Arrière-Pensées ?

Le tableau s’assombrit encore lorsque l’on examine le calendrier. Le propre échéancier du Ministère (“Calendrier d’envoi des pièces périodiques 2024-2025”) fixait au 14 octobre 2024 la date limite pour la transmission des projets de nomination des AP. Pourquoi l’instruction ministérielle n’arrive-t-elle que six mois plus tard, le 17 avril 2025, suivie d’une demande urgente du Délégué du Mfoundi le 28 avril ? Où sont passées les listes initialement prévues ? Ce silence et ce retard spectaculaire sèment le trouble. S’agit-il d’une inertie administrative inquiétante ou d’une stratégie délibérée ? Faut-il craindre que ce “nouveau” processus de nomination, coïncidant étrangement avec l’actualité des primes et la mobilisation syndicale, ne serve de prétexte pour écarter certains enseignants au profit d’autres ? Ces interrogations minent la confiance.

Quelle Boussole pour les Animateurs Pédagogiques dans la Tourmente ?

Face à cette nébuleuse juridique et administrative, comment les Animateurs Pédagogiques, particulièrement ceux justifiant d’une certaine ancienneté dans la fonction, peuvent-ils naviguer et faire valoir leurs droits ? Leur boussole doit indiquer sans faillir la direction tracée par les textes les plus solides et protecteurs : le Décret N°2012/267 et le Décret N° 2000/359. C’est sur ce socle réglementaire qu’ils doivent bâtir leur défense et affirmer leur bon droit avec détermination et méthode.

Il ne s’agit pas seulement d’avoir raison sur le papier, mais de traduire ce droit en actions concrètes et préventives. Les enseignants concernés doivent anticiper et ne pas attendre une éventuelle décision défavorable. Ils doivent revendiquer activement le respect de leur statut en s’appuyant sur les arguments juridiques solides évoqués : le rang de Chef de Service Adjoint (Article 123, Décret 2012) qui implique la permanence, et l’interdiction formelle de la rétrogradation sauf faute grave (Article 71, Statut 2000). Contester l’application de la circulaire de 2009 n’est pas une option, c’est une nécessité fondée en droit. La documentation devient alors une arme essentielle : chaque rapport, chaque compte-rendu de Conseil d’Enseignement, chaque fiche d’inspection-conseil rédigée, chaque preuve de l’exercice effectif et reconnu de la fonction d’AP doit être précieusement conservée et organisée. Enfin, l’action collective et officielle est primordiale. Saisir par écrit sa hiérarchie, en articulant clairement les arguments juridiques, est une première étape indispensable. Mais face à une potentielle inertie ou un refus, l’appui des organisations syndicales devient un levier puissant, capable de porter la revendication à un niveau supérieur, d’offrir une assistance juridique et de garantir une défense coordonnée des droits menacés. La solidarité et la vigilance collective sont les meilleurs remparts contre l’arbitraire.

Pour un Retour Impératif à la Légalité et au Respect

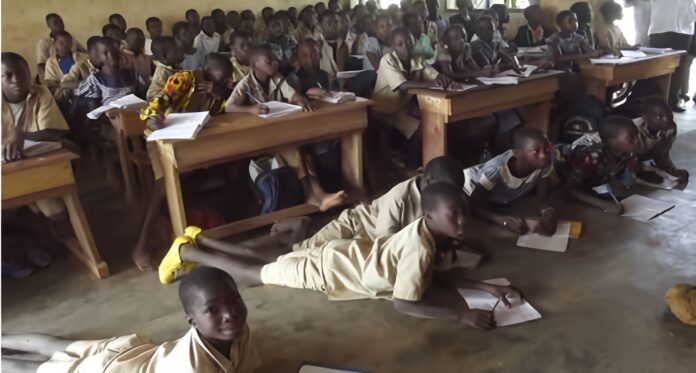

En définitive, cette affaire de nomination des Animateurs Pédagogiques dépasse la simple question administrative ; elle touche au cœur du respect de la légalité et de la stabilité professionnelle des enseignants investis de responsabilités pédagogiques cruciales. L’utilisation de textes juridiquement dépassés et le mépris apparent des procédures et des calendriers établis créent une situation intenable, source d’insécurité et de démotivation. Au-delà des risques évidents de contentieux qui pourraient engorger davantage l’administration et les tribunaux, c’est la crédibilité même de l’institution qui est en jeu.

Un retour à l’orthodoxie juridique et administrative n’est pas seulement souhaitable, il est impératif. Le Ministère des Enseignements Secondaires se doit d’agir avec transparence et rigueur, en reconnaissant sans ambiguïté la primauté du Décret N°2012/267 et du Décret N°2000/359 pour régir le statut des Animateurs Pédagogiques. Clarifier la situation, sécuriser les parcours professionnels sur la base des textes en vigueur, et respecter les personnels sont les conditions sine qua non pour restaurer la confiance et garantir un fonctionnement harmonieux du système éducatif. L’avenir de l’encadrement pédagogique et la qualité de l’éducation offerte à nos enfants dépendent aussi de la sérénité et du respect dont bénéficient celles et ceux qui en sont les chevilles ouvrières au quotidien.

Roland ASSOAH ETOGA / SG Exécutif du SNAES