Ce samedi 16 janvier 2021, les camarades syndicalistes femmes de la FESER se sont retrouvées au siège du SNAES en présence du SG/FESER, le camarade Jean KAMDEM qu’entouraient les camarades Michel TAMO, SG Exécutif de l’ONEEPS et Roger KAFFO FOKOU, SG du SNAES. La rencontre avait pour but de faire le bilan du COCAFE pour projeter l’AG élective de cette institution des organisations camerounaises membres de l’Internationale de l’Education. A l’ordre du jour, un point sur la FESER, un second sur le bilan du COCAFE, un troisième sur la préparation de l’AG du COCAFE, et des divers. Une résolution a été adopté à l’issue de la rencontre, mettre en place des ressources pour organiser une session de renforcement des capacités au profit des femmes enseignantes membres des syndicats de la FESER.

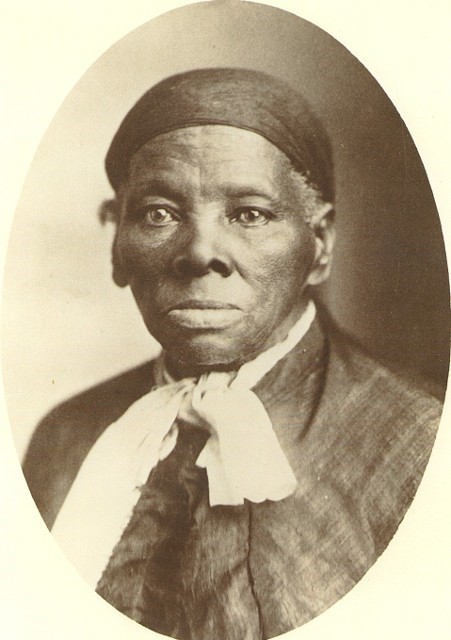

Harriet Tubman, la “Moïse noire”

Esclave aux Etats-Unis, elle s’est libérée de ses chaînes, avant d’aider des centaines d’esclaves à s’échapper et de s’engager contre l’esclavagisme lors de la guerre de Sécession. Portrait d’Harriet Tubman, la “Moïse noire” de l’Amérique.

Harriet Tubman naît vers 1822, dans une plantation du Maryland, au sein d’une fratrie de neuf enfants. Mais la famille est séparée et dispersée dans plusieurs plantations. Enfant, Harriet est témoin d’une scène marquante : sa mère menace un commerçant blanc venu acheter l’une de ses filles. La transaction est annulée et l’acte de résistance de sa mère inspire Harriet.

À 6 ans, elle est “louée” à une dame, Miss Susan qui la maltraite régulièrement. Très jeune, Harriet développe une ferveur religieuse quasi mystique.

Anouk Bloch-Henry, autrice d’une biographie sur Harriet Tubman : “Elle avait reçu un poids sur la tête quand elle était adolescente, à 12 ou 13 ans, et ce poids lui avait causé des crises d’épilepsie, elle a eu des crises d’épilepsie toute sa vie, elle s’endormait par moments. Elle avait des intuitions elle faisait des rêves prémonitoires, elle avait des hallucinations, elle avait l’impression d’entendre Dieu. Une sorte de Jeanne d’Arc un peu à l’américaine.”

À cause de sa blessure, elle craint d’être revendue à une autre plantation et envisage une évasion à pied vers la Pennsylvanie, l’un des premiers États américains à avoir aboli l’esclavage. Elle est aidée par “l’underground railroad”, chemin de fer clandestin qui aide les esclaves à fuir vers le Nord. Le réseau est composé de Noirs libres, d’anciens esclaves et des Quakers, une communauté religieuse qui milite contre l’esclavage.

Anouk Bloch-Henry : “Comme le chemin de fer, le vrai a été installé aux Etats-Unis depuis peu, ils ont utilisé cette métaphore qui leur permettait d’avoir des discussions codées. Par exemple, un chef de station, c’est quelqu’un qui hébergeait les esclaves en fuite, un conducteur, c’était celui qui les emmenait d’un endroit à un autre. Donc ça leur permettait d’avoir des discussions devant d’autres gens sans être pris.”

À peine installée en Pennsylvanie, Harriet décide de repartir pour libérer sa famille et d’autres esclaves. Mais en 1850 une loi est votée pour punir tous ceux qui aident les esclaves à fuir. Harriet, pousse alors plus au Nord, et convoie les esclaves jusqu’au Canada. On estime qu’elle sauve ainsi 300 esclaves, en 20 voyages, sans jamais perdre une seule personne en route. Sa notoriété attire les chasseurs de primes qui veulent la capturer, mais ses exploits redonnent aussi espoir aux esclaves qui voient en elle une nouvelle Moïse.

Anouk Bloch-Henry : “Ils voulaient s’enfuir, comme les Hébreux s’étaient enfuis. Quand quelqu’un avait l’intention de s’évader, il se passait l’information au travers de gospels qui reprenaient des éléments de la Bible. Ils disaient par exemple : demain, je vais traverser le Jourdain et je vais bientôt arriver en Terre promise.”

Un rôle important pendant la guerre de Sécession

Lorsque la guerre de Sécession éclate, Harriet s’engage aux côtés des troupes de l’Union infirmière, cuisinière, éclaireuse et espionne. Son courage et sa détermination inspirent le respect jusqu’aux plus gradés de l’État-major unioniste. Elle participe à un important raid nordiste sur la rivière Combahee, en Caroline du Sud, durant lequel 3 bateaux à vapeur nordistes permettent à des centaines d’esclaves de s’échapper. Malgré son implication, elle attend 30 ans avant de toucher une pension militaire et vit dans le dénuement toute sa vie.

Figure respectée, Harriet Tubman s’engage aussi aux côtés des suffragistes et milite pour le droit de vote des femmes avec Susan B Anthony.

Harriet Tubman meurt à 91 ans dans une propriété qu’elle a acquise, aux côtés de sa famille et de ses amis. Elle reçoit les honneurs militaires lors de son enterrement. Si l’histoire d’Harriet Tubman est très documentée, c’est aussi l’un des seuls récits de femmes esclaves à être arrivé jusqu’à nous. Depuis 1990, aux États-Unis, le “Harriet Tubman day” est célébré tous les 10 mars. Barack Obama avait promis de faire figurer le visage d’Harriet sur les billets de 20 dollars un projet finalement annulé par son successeur, Donald Trump.

Biography of Harriet Tubman

Originally named Araminta, or “Minty,” Harriet Tubman was born on the plantation of Anthony Thompson, south of present day Madison and Woolford in an area called Peter’s Neck in Dorchester County, on the Eastern Shore of Maryland. Tubman was the fifth of nine children of Harriet “Rit” Green and Benjamin Ross, both slaves. Ben Ross was a timber inspector who supervised and managed Thompson’s significant timbering interests on the Eastern Shore, earning him a reputation as a highly prized and respected bondsman. Thompson, a successful planter and businessman, enslaved more than forty African Americans during his lifetime. This slave community, and the free and other enslaved black communities that provided the labor for the white planters in the Peter’s Neck area, constituted the familial and social world of Harriet Tubman and her family.

Thompson’s second wife, Mary Pattison Brodess, and her young son, Edward, legally owned Tubman, Tubman’s mother and siblings. It was through Thompson’s marriage to Mary Brodess that Ben Ross and Rit Green met, finally marrying and starting their own family around 1808. According to laws enacted during the seventeenth century in the American colonies, any children born to an enslaved woman were automatically slaves, and ownership fell to the mother’s owner, even if the father was a free black or a white man. Ben and Rit’s family grew over the next few years; Linah was born about 1808; she was followed by Mariah Ritty in 1811, Soph in 1813, Robert in 1816, and then Minty, or Harriet Tubman, in 1822.

Thompson had married Edward’s widowed mother when Edward was a small child, and after she died in 1810, Thompson became young Edward’s guardian. Thompson remained in that role until Brodess reached the age of twenty-one in 1822, the legal age at which Edward could claim independence and his rights to his inheritance, which included Rit and her children. By 1824, Tubman, her mother, and her siblings were forced to move away from Ross and the Thompson plantation, to Brodess’s own farm in Bucktown, a small agricultural village, ten miles away. Though separated from their father, Tubman and her siblings maintained strong bonds with the black community surrounding Thompson’s plantation, which provided a consistent and nurturing force throughout Tubman’s unstable childhood and young adulthood.

Tubman’s family eventually grew larger with the addition of another sister, Rachel, born around 1825, and three more brothers, Ben in 1823, Henry in 1830, and Moses in 1832. Tubman later recalled having to care for her younger siblings when she was as young as five years old, while her mother was forced to leave them alone in their cabin while she worked in the “big house,” as the master’s home was called. The dangers inherent in leaving such young children alone to fend for themselves was just one of the many daily threats and injustices endured by enslaved families.

Tubman said that she spent little time living with Brodess; he often hired her out to temporary masters, some of whom who were cruel and negligent. She recalled being whipped daily as a very young child by an exacting mistress, who left scars still visible eighty years later. She was also forced to labor in icy cold winter waters setting muskrat traps. This work made her so weak and sick that she was repeatedly returned to Brodess as useless. Once restored to health by her mother, Tubman would be hired out again and again. These separations from her family exacted a heavy toll on her, and she suffered intense loneliness and fear throughout her childhood. Brodess, in the meantime, also hired out other members of Tubman’s family; his farm was too small to productively use all the enslaved labor he owned. Brodess also sold some of his enslaved people, including three of Tubman’s sisters, Linah, Mariah Ritty, and Soph, to out-of-state buyers, permanently fracturing her family. Linah and Soph were both forced to leave young children behind.

At this time, the Eastern Shore of Maryland was experiencing a significant agricultural and economic decline. The invention of the cotton gin (in 1793) drove rapid expansion into the Deep South and southwest territories during the early part of the nineteenth century, as farmers rushed to clear and develop land for cotton production.

The cultivation and harvesting of cotton required a large labor force, and the demand for enslaved labor to work these vast cotton plantations grew rapidly. The trans-Atlantic slave trade (from Africa to North America) had been declared illegal in 1808, leaving intra-regional slave trading as the only legal option for expanding southern agricultural interests desperate for labor. On the Eastern Shore, the transformation from tobacco production, which required a large full time labor force, to one of grain production, which required less labor-intensive work, created a surplus of enslaved labor. Slave owners throughout the Chesapeake region found a ready market for their enslaved people, and thousands from the Eastern Shore were torn from their families and sold to work in the cotton and agricultural fields of the Deep South.

The loss of Linah, Mariah Ritty, and Soph brought great sorrow and anger to the Ross family. Brodess turned the proceeds from their sales into land purchases to expand his own Bucktown farm. This injustice was only compounded by Brodess’s refusal to liberate Rit when she was forty-five years old, as required under the will of his great-grandfather, Atthow Pattison, who had owned Rit when she was a child. Brodess claimed Rit through his dead mother’s and as the heir to Pattison’s estate. Tragically, he refused to honor his obligation to free Rit under the terms of Pattison’s will, which also provided for the liberation of Rit’s children once they reached the age of forty-five as well.

It was late fall, sometime between 1834 and 1836, when Tubman was nearly killed by a blow to her head from an iron weight, thrown by an angry overseer at another fleeing slave. Tubman had been hired out as a field hand to a neighboring farmer, and one evening she was called to accompany the plantation cook to the local dry goods store to purchase items for the kitchen. When they arrived at the store, Tubman attempted to block the path of the overseer who was in pursuit of a defiant slave boy. The overseer picked up a weight from the store counter and threw it, intending to fell the fleeing young man, but it struck Tubman with such crushing force that it fractured her skull and drove fragments of her shawl into her head. Near death, she was forced to return to work in the fields. Seventy years later Tubman told a friend, Emma Telford, “I went to work again and there I worked with the blood and sweat rolling down my face till I couldn’t see.” She was quickly sent back to Brodess, who attempted to sell her, but no buyer was interested in purchasing a sick and wounded slave. “They said they wouldn’t give a sixpence for me,” Tubman later told Sarah Bradford, another friend and early biographer. The severe injury left her suffering from headaches, seizures, and periods of semi-consciousness, probably Temporal Lobe Epilepsy, which plagued her for the rest of her life.

This injury caused her great pain and suffering. The head injury also coincided with an explosion of religious enthusiasm and vivid visions, which eventually took on an important role in Tubman’s life. This intense spirituality, punctuated by potent dreams that she claimed foretold the future, influenced not only her own courses of action, but also the way other people viewed her. Tubman’s religiosity was a deeply personal spiritual experience, unquestionably rooted in powerful evangelical teachings, but also reinforced and nurtured through strong African cultural traditions. She and her family probably integrated a number of religious practices and ideas into their daily lives, such as Episcopal, Baptist, and Catholic teachings, all religious denominations supported by local white masters intimately involved with Tubman’s family. Many slaves were required, like Tubman’s family, to attend the churches of their owners and temporary masters.

Whatever her place of worship, there can be no doubt Tubman’s faith was deep and founded upon strong religious teachings. Thomas Garrett, a famous Underground Railroad agent, later wrote of Tubman that he “never met with any person, of any color, who had more confidence in the voice of God, as spoken direct to her soul . . . and her faith in a Supreme Power truly was great.” Regardless of the exact nature of Tubman’s religious instructions, daily survival remained her biggest challenge. Her profound faith and the care and nurturing of family and friends helped her survive her darkest hours.

After a lengthy recovery period, Tubman was hired out to John T. Stewart, a Madison, Dorchester County, farmer, merchant, and shipbuilder, bringing her back to the familial and social community near where her father lived and where she had been born. Laboring first in Stewart’s house, she soon began working in his fields, docks, and timber yards, exhibiting great feats of strength and endurance. Enslaved women often preferred outdoors or fieldwork, if only to escape the tyranny of demanding mistresses and the sexual advances of white men in the household. Brodess eventually allowed Tubman to hire herself out, after paying him a yearly fee of sixty dollars for the privalege to work for herself. This allowed her to earn enough money to buy a pair of oxen, enabling her to maximize her wage earning potential, and perhaps offering the possibility of one day buying her own freedom.

Being close to her father also brought other rewards. Through him, and through her work on the docks and on a timber gang, Tubman learned the secret networks of communication that were the provenance of black men, particularly black mariners. Tubman became part of an exclusively male world. Here, beyond the watchful eye of white masters, Tubman’s father and others passed along the map of communication networks of black mariners whose ships carried the timber and other goods to the Baltimore shipyards. They were part of a larger world of towns and cities up and down the Chesapeake Bay, into Delaware, Pennsylvania, and New Jersey. They knew the safe places and, more importantly, they knew the danger. Tubman’s unique ability to effectively use this complicated network, combined with well-practiced skills of disguise and deception, would help her act on her own growing consciousness of the horrors of slavery. “Slavery,” she said, “is the next thing to hell.”

Around 1844, Minty Ross married John Tubman, a free man at least five years her senior. John had been born to free parents, but like many of his siblings and other friends and relatives, he married an enslaved woman with whom he had no legal rights. Because Minty was enslaved and legally owned by Edward Brodess, and though her marriage was spiritual and accepted by the community within which she lived it had no legal standing. Any children born to them would have become the property of Edward Brodess – neither John nor Harriet had any rights to them. They could be sold or given away at the whim of Edward Brodess. John Tubman could have marrried a free woman – half the black population of about 9,000 people in Dorchester County at that time were free – but his love for Harriet must have been strong for him to forfeit any rights he might have as a husband and a father.

When Edward Brodess died in March 1849, the security of Harriet and John’s life together was threatened. Knowing she was about to be sold, Tubman fled to freedom without him. She soon learned he was not interested in joining her in the North, and he married another woman in the community – a free woman named Caroline with whom he had four free children. Broken hearted, Tubman, refusing to sacrifice her freedom by returning and fighting for her marriage, instead committed herself to liberating her family and friends. From 1850 to 1860, Tubman would return to Maryland to rescue scores of family and friends. For more information on her own escape and rescue missions along the Underground Railroad, click on the tabs “Harriet Tubman’s Flight to Freedom” and “Harriet Tubman and the Underground Railroad” above.

In the early spring of 1858, Tubman met the legendary John Brown, a radical abolitionist and fiery freedom fighter, at her home in St. Catharines, Ontario, Canada, where she had settled with her brothers, parents and other runaways from American slavery. Tubman’s remarkable ability to travel undetected in slave territory piqued Brown’s interest; he was so impressed by her genius that he referred to her as “General Tubman.” She became a devoted supporter and confidante, helping Brown plan to liberate slaves through a surprise attack on the federal arsenal at Harper’s Ferry, Virginia in 1859. Possibly ill and unable to travel at the appointed time, Tubman was not by Brown’s side when he launched his attack in October. Brown and most of his small band of fighters were killed or later hanged for treason. Tubman believed, however, that Brown was a martyr for freedom, and that he was the greatest white man she had ever met.

The winters in St. Catharines, Ontario, Canada were too severe for Tubman’s parents. In 1859, William Henry Seward, Lincoln’s Secretary of State, sold Tubman a home on the outskirts of Auburn, New York, where she settled her aged parents and other family members. Surrounded by ardent abolitionists, such as Martha Coffin Wright and Gerrit Smith of Peterboro, Tubman’s family was supported and protected. Money was a constant worry for her, though. Tubman turned to the antislavery lecture platform as a means to raise money for both her family and her missions. Starting in the spring of 1858, she became a fixture at abolition and suffrage meetings throughout Central New York and the Boston area, sometimes under the pseudonym “Harriet Garrison” to protect her from slave catchers. Increased vigilance on the part of slaveholders on the Eastern Shore made her more vulnerable to capture, and return trips to rescue the rest of her family became too risky. But she continued to fight against the slave system. On her way to Boston in April 1860, Tubman became the heroine of the day when she helped rescue a fugitive slave, Charles Nalle, from the custody of United States Marshals charged with returning him to his Virginia master under the provisions of the Fugitive Slave Act of 1850 (see: Freeing Charles by Scott Christianson for more exciting details of this remarkable story.)

Tubman became politicized very early on, attending antislavery meetings, black rights conventions, and women’s suffrage meetings throughout the latter part of the 1850s. It was not long before Tubman found herself challenging women’s and African Americans’ inferior political, economic and social roles. A trustworthy network of active reformers, such as abolitionists and suffragists Lucretia Mott, Susan B. Anthony, Martha Coffin Wright, Frances Ellen Watkins Harper, Ednah Dow Cheney, Caroline Dall, and activists Frederick Douglass, Lewis Hayden, John Rock, William Wells Brown, William Lloyd Garrison, Franklin Sanborn, and Wendell Phillips, proved worthy in Tubman’s eyes. They were devoted to equality and justice, and they often risked their own lives and livelihoods to defend and protect runaway slaves. Among them she found respect and the financial and personal support she needed to pursue her private war against slavery on the Eastern Shore of Maryland. The ideologies of racial and gender equality, which Tubman incorporated into her life during the 1850s, would become central to her activism for the remainder of her life.

Tubman’s total commitment to destroying the slave system eventually led her to South Carolina during the Civil War, where she alternated her roles as nurse and scout, cook and spy, in the service of the Union army. Eventually, she became the first American woman ever to lead an armed raid into enemy territory. In early 1862, Tubman joined Northern abolitionists in support of Union activities at Port Royal, South Carolina. Throughout the Civil War she provided badly needed nursing care to black soldiers and hundreds of newly liberated slaves who crowded Union camps. Tubman’s military service expanded to include spying and scouting behind Confederate lines. In early June 1863, she became the first woman to command an armed military raid when she guided Colonel James Montgomery and his Second South Carolina Black regiment up the Combahee River, routing out Confederate outposts, destroying stockpiles of cotton, food and weapons, and liberating over seven hundred slaves.

Later that summer, Tubman witnessed the carnage inflicted upon the all-black Massachusetts Fifty-Fourth Regiment on 19 July 1863, at Fort Wagner. She later told an interviewer that she served the regiment’s white colonel, Robert Gould Shaw, his last meal. She had become quite familiar with Shaw and his regiment, which included Frederick Douglass’s two sons, Lewis and Charles, since they had arrived in Beaufort six weeks before. Tubman’s description of that fateful day would long be remembered: “And then we saw the lightning, and that was the guns; and then we heard the thunder, and that was the big guns; and then we heard the rain falling, and that was the drops of blood falling; and when we came to get in the crops, it was the dead that we reaped.” Union losses were horrific: 1,515 dead, wounded, missing, or captured, compared to only 174 Confederate casualties. The injured were transported to Beaufort, where Tubman provided nursing and comfort to hundreds of casualties.

After the war, Tubman returned to Auburn, New York. There she began another career as a community activist, humanitarian, and suffragist. In addition to providing a home for numerous friends and relatives, she also worked to raise money for the Freedmen’s Bureau, which had been established to provide education and relief to millions of newly liberated slaves. In 1869, a local author named Sarah Bradford published a short biography titled Scenes in the Life of Harriet Tubman, bringing brief fame and financial relief to Tubman and her family. Tubman married Nelson Davis, a veteran, that same year; her husband John had been killed in 1867 in Dorchester County, Maryland. She struggled financially the rest of her life, however. Denied back pay for her scouting services during the Civil War, she did receive a widow’s pension as the wife of Nelson Davis, and, later, a Civil War nurse’s pension, during the 1890s.

Her humanitarian work triumphed with the opening of the Harriet Tubman Home for the Aged, located on land abutting her own property in Auburn, which she successfully purchased by mortgage and then transferred to the African Methodist Episcopal Zion Church in 1903. Active in the suffrage movement since 1860, Tubman continued to appear at local and national suffrage conventions until the early 1900s. She died at the age of ninety in Auburn, New York.

In the spring of 1944, the National Council of Negro Women petitioned the U.S. Maritime Commission to name a Liberty ship in honor of Tubman. The Council sponsored a War Bond drive with the slogan, “Buy a Harriet Tubman War Bond For Freedom,” and on 3 June the S.S. Harriet Tubman, the first Liberty ship named for a black woman, was launched in South Portland, Maine. In 1978, the U.S. Postal Service issued its first stamp in the Black Heritage Series, commemorating Harriet Tubman. The Harriet Tubman Home for the Aged in Auburn, New York, received National Historic Landmark status in 1974, and during the 1990s, her brick residence was also declared an historic landmark as well. Harriet Tubman’s life was rooted in an intensely deep spiritual faith and a life long humanitarian passion for family and community, for whom she risked her very own life, demonstrating an unyielding, and seemingly fearless, resolve to secure liberty, equality, justice, and self-determination throughout her long and productive life.

(Launching of the SS Harriet Tubman, June 1944. South Portland Maine. National Archives)

FRAIS EXIGIBLES: La thésaurisation indue des fonds à Afriland First Bank plombe chaque année le fonctionnement de l’enseignement secondaire

Déjà deux années de suite que les fonds collectés par les opérateurs agréés de mobile money (Express Union, Campost, MTN Cameroun, UBA) auprès des élèves de l’enseignement secondaire et reversés à Afriland First Bank n’atterrissent dans les caisses des établissements scolaires qu’avec au moins deux mois de retard, c’est-à-dire au plus tôt en fin novembre. Cette année scolaire 2020-2021, il a fallu attendre fin décembre, alors que ces établissements tenaient les conseils de classes et signaient les bulletins des élèves, à la veille donc du départ en congés de Noël, pour que les premiers fonds collectés depuis le début de l’année scolaire commencent à être reversés.

Entre temps, les établissements scolaires vivent d’expédients, de crédits auprès des fournisseurs, de mendicité auprès des APEE, et tout cela a un coût qui peut être très élevé : surcoûts dans la facturation des achats, bricolage dans l’exécution des cahiers de charges, risques de détournements de fonds qui arrivent après travaux exécutés avec les moyens de bord.

La digitalisation des recouvrements des frais divers contribués par les élèves de l’enseignement secondaire est pourtant une belle initiative de progrès dans la rationalisation et la transparence de la gestion de l’éducation, à tous points de vue. Sa mise en œuvre risque de trouver ses limites dans ce type de couacs inexplicables qui se traduit par un retard excessif et récurrent dans la redistribution des fonds. En fait, cette digitalisation ne sera viable que le jour où elle ne sera plus un handicap pour la disponibilité des fonds à temps en vue du bon fonctionnement de l’enseignement secondaire.

Pendant que les établissements scolaires attendent et bricolent leurs activités, que fait l’argent dans les caisses de la banque ? Il dort simplement, sans le moindre emploi ? C’est une question à creuser.

Ouvrage sur le Manuel Scolaire au Cameroun : les enjeux d’une dédicace relevée à Djeuga Palace Yaoundé

Pourquoi travailler sur le Manuel scolaire au Cameroun ? Pourquoi choisir pour cela la recherche-action et en quoi était-ce utile d’investir dans une cérémonie de dédicace publique ? Pour le SNAES, son Secrétaire Général, Roger Kaffo Fokou, a essayé de répondre à toutes ces questions dans une allocution d’accueil des invités le 10 décembre 2020 dans la salle « Menoua » de l’hôtel Djeuga Palace de Yaoundé.

Le Syndicat National Autonome de l’Enseignement Secondaire (SNAES) est honoré de vos présences dans cette salle à l’occasion de la cérémonie de dédicace de cet ouvrage conçu et réalisé avec l’appui de la Fondation Friedrich Ebert et intitulé Le Manuel scolaire au Cameroun : enjeux, diagnostic, et esquisses de solutions pour une politique sectorielle.

Mais pourquoi précisément cet ouvrage-ci et, conséquemment, cette cérémonie de dédicace ? Une bonne grève contre le processus actuel d’agrément des manuels scolaires aux différents programmes de l’enseignement élémentaire et de l’enseignement secondaire ne serait-elle pas plus efficace qu’un plaidoyer qui s’annonce long et à l’issue incertaine si l’on prend en compte de nombreux précédents dans notre pays ?

Au Syndicat National Autonome de l’Enseignement Secondaire, nous avons retourné la question dans tous les sens. Il est demeuré constant à nos yeux que le manuel scolaire ne peut être l’objet d’une revendication comme les autres, ni d’une simple revendication de plus. Sa place dans le dispositif de planification et de mise en œuvre de la politique éducationnelle plaide pour cette approche fondée sur un plaidoyer argumenté que pourraient considérer comme atypique ceux qui accordent leur préférence aux méthodes syndicales classiques.

Pour un groupe d’inspecteurs généraux de l’éducation, on peut considérer comme « manuel scolaire manuel scolaire tout support pédagogique (livres ou fiches) qui doit être acquis par l’élève ou qui est mis à sa disposition par l’établissement. » Mais le manuel scolaire, on s’en aperçoit très vite, ne sert pas seulement à l’élève, il est également important, à des degrés divers, pour l’enseignant.

Pour préparer sa classe en effet, l’enseignant « interagit avec des ensembles de ressources » (Gueudet & Trouche, 2010, p. 58) qu’il sélectionne, trie, transforme, réorganise en vue de les mettre en œuvre en situation d’enseignement. On parle alors de la relation au support, en d’autres termes du type d’usage par le professeur de ces ressources diverses à la fois pour concevoir et mettre en œuvre son enseignement. Cette relation au support peut-elle être la même selon que l’enseignant est non formé, peu ou mal formé, bien ou très bien formé ? Selon que l’enseignant est en début de carrière ou déjà solidement expérimenté ? Selon que la classe de l’enseignant est uniforme ou multigrade ?

A la relation de l’enseignant au support décrite et interrogée ci-dessus, il faut accoler celle de l’élève au même support. On peut caricaturer celle-ci en disant que pour l’élève, le manuel est à la fois un outil de référence et de consultation, une source d’exercices et un outil de lecture donc de culture. Mais quel type de culture l’apprenant est-il censé puiser dans le manuel scolaire ? Une culture de socialisation ordinaire, de cohésion politique (on dirait aujourd’hui chez nous de citoyenneté, patriotisme et vivre-ensemble) ou d’adaptabilité à la mondialisation libérale ?

On voit en quoi, transcendant les objectifs pédagogiques et didactiques, le manuel scolaire embrasse des objectifs politiques stratégiques, et justifie sans doute par là le type d’intérêt et de traitement que nous avons voulu accorder au problème que posent sa sélection et son agrément dans notre société aujourd’hui.

Pour autant, ce choix est-il allé de soi pour le SNAES ? Dès 2007, notre organisation avait décidé de revisiter le paradigme de son action syndicale pour adopter une nouvelle approche, le syndicalisme de développement. Faire le syndicalisme autrement en le mettant résolument au service du développement, pour nous c’est :

- Travailler au développement de l’individu par la lutte pour l’accès universel à une éducation de qualité qui, pour le SNAES, ne peut se mettre en oeuvre que par le biais d’une école de développement, une école dont les infrastructures, équipements, méthodes, ressources et objectifs sont clairement tournés vers le développement intégral du citoyen et du pays.

- Travailler au respect du droit fondamental non seulement à un travail mais surtout à un travail décent, et dans ce cadre, nous entendons faire dans les temps à venir un véritable plaidoyer pour la ratification par le Cameroun de la Convention 190 de l’OIT et de sa recommandation 206 en y mettant quelques réserves substantielles, parce que cette convention, au-delà de ces réserves, est probablement l’une plus révolutionnaires que l’OIT ait adoptée depuis sa création ;

Ce syndicalisme « smart » nécessite la mobilisation d’importantes ressources intellectuelles, à côté des ressources humaines et financières classiques. Nos syndicats aujourd’hui, s’ils veulent apporter une meilleure contribution aux défis de la lutte pour le développement, doivent plus qu’avant se constituer en laboratoires de diagnostics et de propositions de solutions pour pouvoir jouer plus efficacement leurs rôles de vigies, de lanceurs d’alerte, d’acteurs de développement. Ce n’est qu’ensuite, et seulement si ceux qui décident ne font pas preuve d’une bonne volonté raisonnable, que l’on peut recourir aux stratégies classiques qui intègrent bien sûr en cas d’impasse le recours, en dernier ressort, à la cessation de travail.

Pour la mise en œuvre de cette approche « smart », le SNAES est infiniment reconnaissant de pouvoir compter sur l’accompagnement de nos intellectuels et notamment de ceux qui en constituent la crème, je veux dire les enseignants de nos universités. Je tiens ici à remercier très sincèrement au nom du SNAES et de la communauté éducative, l’équipe des enseignants d’université qui a permis, par son travail volontaire, la réalisation des contributions qui meublent cet ouvrage de diagnostic et de propositions sur le Manuel scolaire, que nous mettons à la disposition des décideurs en ce jour.

Nous n’aurions peut-être pas pu réunir la logistique de cet important chantier par nos propres moyens et c’est ici l’occasion de dire à quel point nous savons gré à la Fondation Friedrich Ebert pour son appui multiforme. Madame Nina Netzer, Représentante résidente, nous a encouragés et motivés, et Madame Susan Bamuh, Chef de programme à la fondation, nous a permis de bénéficier de sa longue et riche expérience organisationnelle. Cette combinaison heureuse nous a permis de conduire cette tâche à l’étape d’aujourd’hui, dont l’issue, Mesdames et Messieurs, dépend maintenant de vous. C’est maintenant à vous de vous emparer de ce sujet, du débat qu’il suscite depuis des années, en faisant l’usage qu’il vous plaira des nouvelles armes que mettent à votre disposition quelques-uns de nos meilleurs spécialistes.

Je vous remercie de votre bienveillante attention.

Steven Leprizé : “On veut tuer les métiers d’art parce que la formation coûte trop cher !”

Métiers d’art

Propos recueillis par Mikaël Faujour

Publié le 18/12/2020 à 17:00

Le collectif Sauvons les métiers d’art s’est formé pour dénoncer une réforme qui, au profit de la fusion de l’enseignement du design et celui des métiers d’art, menacerait à ses yeux de nombreux savoir-faire. Entretien avec son porte-parole, le professeur et ébéniste Steven Leprizé, alors qu’une nouvelle manifestation s’est tenue ce 17 décembre.

Réunissant des professeurs de plusieurs écoles et lycées des métiers d’art de Paris et de province, le collectif Sauvons les métiers d’art dénonce l’inefficacité du Diplôme National des Métiers d’Art et du Design. Deux ans après son entrée en application, ses effets sont jugés désastreux par le secteur des métiers d’art.

Ébéniste couronné de nombreux prix (Grand prix de la création de la Ville de Paris, Prix pour l’Intelligence de la main de la Fondation Bettencourt-Schueller…), créateur et directeur de l’Atelier de recherche et de création en ameublement (Arca) et professeur à l’École Boulle (établissement public spécialisé dans les arts appliqués et les métiers d’art, l’architecture intérieure et le design) Steven Leprizé en est le porte-parole.

Marianne : Pourquoi vous mobilisez-vous ?

Steven Leprizé : Auparavant, seul le diplôme des métiers d’art (DMA, bac+2) couronnait la formation aux métiers d’art. En septembre 2018, est venu s’ajouter le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADe)… Il trouve son origine dans le processus de Bologne et la réforme LMD (licence – maîtrise – doctorat) encadrant l’harmonisation des niveaux de diplôme d’enseignement supérieur, mais a surtout été imposé par la ministre de la Culture Françoise Nyssen.

Le référentiel du DMA était pourtant bon : les enseignements pratiques étaient articulés aux autres disciplines, de la physique-chimie à l’anglais, en lien avec le métier auquel on se formait. Aujourd’hui, le DNMADe réunit en un seul diplôme deux cursus distincts : le design et les métiers d’art. On passe de 3 200 heures de formation en deux ans à 2 900 heures en trois et le chef d’établissement se voit confier beaucoup de liberté dans la mise en place et l’utilisation des heures allouées.

Qu’est-ce qui pose problème ?

L’Inspection générale de l’Éducation nationale devait aider les établissements à mettre en œuvre cette réforme. Or, les inspecteurs ont davantage donné l’impression de l’imposer. En regroupant 35 DMA et six BTS en arts appliqués, la réforme a conduit à élaborer une matrice commune. Or, il n’y a pas de projet d’établissement, pas de référentiel précis comme c’était le cas avec le DMA, qui était caractérisé par une forte orientation vers le travail en atelier et les fondamentaux des métiers.

Nous n’avons pu accéder au texte qu’une fois paru au Journal officiel ! Nous avons alors observé qu’il mélange ce qui concerne les métiers et le design, laissant place à l’interprétation : certains y verront une orientation design, d’autres une orientation métiers d’art. Dès lors qu’il n’y a pas de politique d’établissement établie, nous aboutissons à des incohérences. En première année, par exemple, les élèves font de la démarche de projet en art appliqué et ne sont alors plus formés aux fondamentaux : dessin technique, histoire des styles, modelage etc. En fin de première année, le niveau des élèves est désormais largement inférieur à un niveau CAP. Nous avons aujourd’hui des termes flous : au lieu de « pratique professionnelle » ou « travail en atelier », on parle d’« atelier de création »… ce qui conduit à… du dessin sur table avec des professeurs même pas spécialisés dans un métier spécifique. La dimension technique s’efface.

Auparavant, la formation durant deux ans, les journées étaient bien remplies. Avec le DNMADe, la formation dure trois ans et les jeunes ont beaucoup de temps morts : des « heures d’autonomie ». Il y a quelques années, le temps d’atelier était de 16 ou 18 heures par semaine ; il est à présent de six à dix heures selon les établissements ! Ce dont ils ont besoin, c’est de pratique encadrée en atelier et de l’enseignement des fondamentaux des métiers ciblés. On ne peut pas laisser les matériels, l’outillage, les stocks à disposition sans encadrement.

En outre, l’atelier a un coût de fonctionnement élevé (coût des machines et de l’entretien, consommation d’énergie et de matériel…). Or, l’impératif budgétaire est central dans cette réforme. Le chef d’établissement de l’école Boulle, par exemple, a été placé pour résorber un déficit de 300 000 €. En cinq ans, il l’a ramené à 200 000 €. Pour cela, il a intérêt à gonfler les horaires en arts appliqués, car former en salle sur ordinateur coûte moins ! Pourtant, les jeunes ne viennent pas à l’École Boulle pour ça, mais pour apprendre un métier d’art. Entre la première et la dernière année, on atteint les 50% de démission ! C’est pire en province, au point que le lycée des métiers d’art de Saint-Quentin n’est même pas sûr d’avoir encore des élèves en L3 l’an prochain !

Cette réforme est également pensée pour permettre l’accession à un niveau licence dont nos étudiants n’ont pas fondamentalement besoin, pour ouvrir à une poursuite d’études dont ils n’ont pas envie… L’Éducation nationale est très dogmatique, attachée, depuis Jules Ferry, à l’idée d’« ascenseur social ». Dès qu’on parle de travail manuel, cela évoque l’ouvrier : si elle favorisait la formation professionnelle, elle ne remplirait plus sa mission. Il y a un rejet systématique de filières à connotation technique et manuelle. Pourtant, le texte dit clairement que l’objectif premier est la professionalisation, la poursuite d’études étant une possibilité en plus.

A moyen ou long terme, les professions des métiers d’art pourraient-elles se trouver menacées ?

Les mêmes inspecteurs généraux qui nous imposent cette réforme sont pourtant les premiers à reconnaître la nécessité d’un long apprentissage pour devenir un danseur étoile ! Pour les métiers d’art, c’est la même chose : pour apprendre, il faut répéter des gestes. Dans mon entreprise d’ébénisterie, Arca, j’ai reçu deux jeunes en stage de DNMADe. Ils ont démissionné après deux semaines sur le mois et demi prévu. Ils ne savaient rien faire.

Une mauvaise formation, cela impliquera, dans l’atelier, des gestes dangereux ou inadaptés, un vocabulaire technique absent ou insuffisant, un manque de maîtrise des outils et machines… Et que l’apprentissage soit pris en charge par les professionnels, ce qu’ils n’ont pas la capacité de faire.

Avec le DMA, le taux d’embauche était de 95 à 97 %, formant des gens qualifiés. Et on nous impose une réforme sans même avoir fait l’audit du DMA ! Ces formations avaient un lien très efficient avec le milieu professionnel. Aujourd’hui, après trois ans de DNMADe, les professionnels sont catastrophés par le niveau des stagiaires.

Quelle logique politique vous semble ici à l’œuvre ?

La vision gouvernementale des métiers d’art, c’est l’industrie du luxe, dont les groupes sont présents parmi les commissions qui établissent les diplômes. On a l’impression qu’on veut tuer les métiers d’art parce qu’ils coûtent trop cher. Les entreprises du luxe préfèrent des formations simplifiées : dans leurs chaînes de productions, elles ont besoin d’ouvriers spécialisés avec une étiquette « métier d’art », employables à bas coût.

Il y aura toujours des films et plaquettes publicitaires où vous verrez un sellier fabriquant une malle Vuitton à la main… mais de tels artisans d’art sont très rares dans ces entreprises. Elles favorisent la réalisation industrielle et abandonnent les savoir-faire traditionnels, qui sont perdus pour toujours.

Et pourtant, ce sont bien les artisans d’art qui entretiennent les palais et le patrimoine, font rayonner le prestige du savoir-faire français ! Quand Emmanuel Macron a lancé, il y a un an, un concours national pour que des jeunes créent la table du conseil des ministres, ce sont des jeunes étudiants en métiers d’art de l’École Boulle et de l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art (Ensaama) ont gagné !

Que demandez-vous concrètement ?

Nous demandons un minimum de seize heures consécutives de pratique en atelier : il faut compter deux bonnes heures pour se lancer et des séances séparées, par exemple le mardi puis le vendredi, seraient inadéquates ; que les cours hors atelier – dessin ou histoire de l’art, par exemple – soient liés en relation avec le métier ; que les proviseurs établissent un projet d’établissement qui prenne réellement en compte le sens des métiers d’art et inclue de la pratique en atelier ; que le recrutement se fasse à nouveau par des entretiens physiques avec les jeunes – et non sur la base de candidatures sous forme de « books » au format PDF – et que l’élève se décide entre une orientation « design » ou une orientation « métiers d’art », car on ne peut pas être les deux ; que soit réalisé un bilan intermédiaire de ce DNMADe, incluant les observations des étudiants ; enfin, que soient augmentés les budgets pour faire fonctionner les écoles de métiers d’art.

Sept mois de vacances, Covid-19, double flux, insécurité : peut-on sauver l’année scolaire 2020-2021 au Cameroun ?

- De trop longues vacances peuvent-elles baisser le niveau des élèves?

Roger Kaffo Fokou : En principe, les vacances sont un moment de répit entre deux plages d’apprentissage où l’apprenant a traversé une certaine dose de tension (vouloir-être), fourni un volume important d’effort pour exploiter des matériaux divers afin de conquérir des savoirs, construire des compétences qui sont des savoir-faire mais idéalement également des savoir-être. Il faut rappeler que, généralement, ces vacances ont une durée variable entre deux et trois mois pour les élèves selon qu’ils sont dans une classe intermédiaire ou d’examens. Considérées comme un moment de décompression, elles permettent à l’élève de faire autre chose que ce qui l’a occupé pendant l’année, de s’amuser, de s’ennuyer même un peu, ce qui lui permet de se creuser les méninges et cela peut être positif pour l’imagination donc pour l’innovation, la créativité. Selon les scientifiques, les vacances entrainent une perte d’acquisition de l’année précédente d’environ un mois. Le niveau de ces pertes serait inégal en fonction des domaines et de l’origine sociale. Ainsi, en langue, ces pertes peuvent aller jusqu’à trois quatre mois, plus accusées pour les enfants des classes populaires, surtout chez ceux qui ont une langue d’éducation différente de celle parlée à domicile. On comprend donc que lorsque les vacances passent de trois à sept mois, le niveau des pertes d’acquisitions scolaires peut devenir véritablement problématique.

- Comment?

Roger Kaffo Fokou : Nous savons que pour beaucoup de parents, les vacances sont surtout un moment de repos et de distraction, d’amusement. En fonction des ressources des parents, ces distractions peuvent être connectées à, ou entièrement déconnectées de l’école. C’est ici qu’interviennent les inégalités de classes sociales. Jean-Paul Sartre avait la riche bibliothèque de son grand-père dans laquelle il passait ses loisirs et est devenu écrivain et philosophe. D’autres ont l’entreprise parentale et en ressortent à la fin des vacances nantis de compétences en gestion, techniques diverses, qu’ils réinvestissent avec profit dans leurs études. D’autres n’ont que des terrains vagues ou la brousse et les oiseaux, et cela fait tout un monde de différences. Pendant que certains entretiennent, même indirectement un savoir et des compétences qui conservent un certain lien avec les contenus d’éducation, maintiennent l’intelligence en éveil, d’autres sont complètement coupés de l’univers d’apprentissage pendant la durée des vacances et en reviennent complètement lessivés, comme des pages blanchies.

- Ce passage à vide dure-t-il longtemps?

Roger Kaffo Fokou : Vous avez raison, cela crée des passages à vide. Nous avons parlé d’à peu près un mois de perte d’acquisition pour des vacances normalement longues. A la rentrée, l’école doit être consciente de ce phénomène pour pouvoir le prendre en charge dans le cadre de sa programmation. Sinon, on considère ces vides comme des préacquis et non des prérequis. Vous savez, les acquis d’une année scolaire sont des fondations pour les apprentissages de l’année d’après. Si ces acquis n’existent pas ou sont lacunaires, il faut les combler, sinon, les lacunes pris en compte dans l’édifice vont imposer d’autres lacunes. C’est comme en maçonnerie : vous ne pouvez poser une nouvelle brique que sur une brique déjà posée ; là où vous trouvez un vide, soit vous le comblez, soit vous agrandissez le vide. Et plus ce phénomène s’accumule, plus il devient difficile de le corriger. Et vous savez, les élèves qui accumulent des lacunes au long de leur parcours voient celui-ci abrégé pour certains (déperditions scolaires), ou leurs performances s’étioler (Mozarts assassinés).

- Comment y remédier?

Roger Kaffo Fokou : Il y a d’abord la question du “qui?”. D’un côté l’institution scolaire, de l’autre le parent, chacun avec ses moyens. Pour l’institution scolaire, la première solution consisterait à allonger l’année scolaire. Selon les pays, la durée de l’année scolaire est d’ailleurs variable : elle serait de 32,4 semaines en France, 36,4 en Belgique, et jusqu’à 48 semaines au Japon. La deuxième solution serait de rééquilibrer les rythmes scolaires en raccourcissant les vacances scolaires au profit des congés de Noël et de Pâques. La troisième serait d’investir dans des classes de remédiation pendant les vacances dites d’été. Du côté des parents, ils doivent organiser les vacances de leurs enfants de manière à y programmer des activités qui, sans occuper entièrement le loisir de ces derniers, permettent de mobiliser des savoirs et des savoir-faire en rapport avec les apprentissages scolaires, soit directement, soit indirectement : lectures, visites de bibliothèques, de musées, spectacles de théâtres, stages en entreprises, etc.

- Quels conseils pratiques aux élèves et aux parents en panique?

Roger Kaffo Fokou : Cette année spécialement, les élèves vont démarrer avec d’importantes lacunes, de l’ordre de deux à trois mois de perte d’acquisitions sur l’année précédente. Le contexte de la covid-19 va les aggraver. En effet, loin de favoriser un rattrapage, il va imposer de nouvelles restrictions de calendrier. Déjà l’année scolaire commence avec un mois de retard. Dans les établissements à doubles flux, il y aura perte de 2h à 2h 30 mn de temps d’enseignement pas semaine. Les enseignants vont se sentir obligés d’aller vite, souvent à l’essentiel. Plus que jamais, les élèves doivent être très attentifs et concentrés pendant les cours : ce qu’ils n’auront pas compris pendant le déroulement de la leçon, ils pourraient ne plus avoir la possibilité de le comprendre : ils n’auront pas le temps à domicile, l’enseignant n’aura pas le loisir d’y revenir. Les parents qui le peuvent doivent faire accompagner leurs enfants mais sur la base de leurs problèmes réels et non supposés. Pour cela, ils pourraient faire établir un diagnostic là-dessus soit par le conseiller d’orientation, soit par le professeur principal de la classe.

Elèves et enseignants victimes de la guerre au Cameroun : 19 syndicats appellent à une semaine en noir pour obtenir la fin négociée des hostilités

|

|

|

|

| Bafoussam, Mifi, région de l’Ouest | Bissoli, Mayo Louti, région du Nord | Douala, Wouri, région du Littoral | Douala, Wouri, région du Littoral |

|

|

|

|

| Dschang, Menoua, région de l’Ouest | Baleveng, Menoua, région de l’Ouest | Bissoli, Mayo Louti, région du Nord | Yaoundé, Mfoundi, région du Centre |

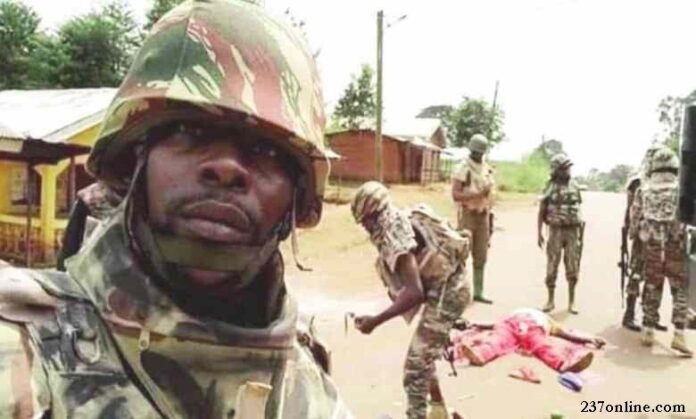

Le 24 octobre 2020, une bande d’hommes armés non identifiés a fait irruption dans un établissement scolaire de la ville de Kumba, département de la Mémé, Sud-Ouest du Cameroun. Dans une salle de classe, ils ont ouvert le feu sur les élèves. Bilan : 7 morts et une dizaine de blessés, dont certains très grièvement. Cette attaque contre l’éducation n’est certes pas la première, mais elle est la plus directe, la plus frontale.

Depuis que ce qu’il est désormais convenu d’appeler la crise anglophone au Cameroun s’est muée en une guerre asymétrique entre les forces armées nationales camerounaises et des rebelles sécessionnistes revendiquant l’indépendance d’une Ambazonie fantasmée, l’école et ses acteurs centraux que sont les enseignants, leurs élèves et même les parents d’élèves sont devenus un enjeu important du conflit. C’est en effet au vu du nombre d’établissements scolaires restés ouverts ou ayant rouverts et fonctionnels, des effectifs d’élèves et d’enseignants bravant l’insécurité pour fréquenter les campus que s’évalue l’équilibre des forces en présence. Et cette stratégie coûte très cher aux acteurs de l’école : enlèvements, séquestrations, tortures, relâchements contre paiement de lourdes rançons, mutilations (du pouce au départ puis de la main droite par la suite), exécutions avec de temps en temps décapitations.

Quatre jours après le massacre de Kumba, un communiqué de M. SADI René, ministre de la communication porte-parole du gouvernement annonçait l’assassinat le 27 octobre 2020 à Bamenda de M. KEAFON Luciano SUNJO, inspecteur pédagogique d’économie pour la région du Nord-Ouest. Une journée de deuil National a été décrétée pour le massacre des enfants de Kumba, mais rien pour l’inspecteur pédagogique de Bamenda.

Aussi, 19 syndicats d’enseignants réunis ont-ils décidé de lancer une semaine en noir, du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2020, pour porter ces différents deuils, mais surtout s’insurger contre la continuation de cette guerre, demander au gouvernement d’y mettre fin par un dialogue inclusif.

Roger Kaffo Fokou, SG du SNAES

La Lettre hebdomadaire du SNAES n°15 sur la rentrée scolaire 2020-2021

Entre crise sanitaire et crise sécuritaire : la marge étroite !

Engagée sur fond de crise sanitaire en raison de la pandémie du Covid-19, la rentrée scolaire 2020-2021 est également durement marquée du sceau de la crise sécuritaire au Cameroun.

Au plan sanitaire, les établissements scolaires, avec l’appui des autorités de l’Etat, des Organisations Internationales, des collectivités locales et des bonnes volontés se battent pour mettre à disposition les moyens matériels de lutte contre la propagation du virus. Une cellule d’accompagnement psycho sociologique est également en train de se mettre en place. On verra bien quels seront ses moyens d’action et son efficacité en temps opportun. Mais la société, désinvolte quant à l’application des mesures barrière, risque fort de contaminer l’école par son mauvais exemple. Pour être le laboratoire de la société de demain, l’école doit être protégée des maux de celle d’aujourd’hui, et ce n’est certes plus le cas pour notre école. Une révolution de la gouvernance scolaire devra se faire dans ce sens.

Au plan sécuritaire, deux zones constituent, malgré de légères améliorations dues à un début de reprise en main certes fragile mais bien réel, des foyers d’insécurité générateurs de grandes tensions.

Dans l’Extrême-Nord, le Mayo Sava et le Mayo Tsanaga sont toujours difficiles et dangereux. Les populations dans les localités de Tourou et de Mozogo dans le Mayo Tsanaga restent traumatisées par les incursions meurtrières des bandes de Boko Haram malgré la présence militaire de l’Etat. Une psychose s’est développée dans ces zones perdues souvent sans routes dignes de ce nom, sans infrastructures minimales de santé a fortiori de confort, où une situation d’urgence est plus souvent là-bas qu’ailleurs une situation mortelle. L’école n’est pas forcément la priorité des populations dans ces lieux où la vie, intrinsèquement, devient plus précieuse que l’éducation en dépit du droit à l’éducation. On y voit, quelquefois, des enseignants exercer en gilets pare-balles, ou des éléments de la brigade d’intervention rapide (BIR) jouer aux instituteurs de substitution, mais tout cela, on le devine, ne peut être que marginal. La règle là-bas, c’est encore et toujours l’absence d’une véritable protection pour les enseignants une fois sorti des grands centres urbains. En dernière analyse cependant, c’est la population scolaire qui est la plus pénalisée : la refonte de la carte scolaire y a laissé une belle proportion de celle-ci en cours de route ; l’assiduité erratique des enseignants y impacte durement la qualité des prestations, la désertion d’un grand nombre d’enseignants y a saigné les effectifs à blanc. La région se recroqueville au fond des classements de presque tous les examens des récentes sessions.

Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, de nombreuses zones vertes commencent à faire leur apparition sur la carte du sinistre quasi uniforme d’hier. Plus d’établissements scolaires sont en train de rouvrir, plus d’élèves reprennent le chemin de l’école. C’est une dynamique positive et encourageante, mais qui a besoin d’une bonne stratégie de consolidation. Ces zones vertes, éparses, sont souvent enceintes de vastes arrière-pays qui demeurent des lacs d’insécurité. Wum dans le Nord-Ouest ou Fontem dans le Sud-Ouest sont plus vivables qu’il y a un an mais pour les relier à Bamenda, à Buea ou à Dschang, il faut une escorte fortement armée, dont tout le monde ne bénéficie pas ou pas tout le temps.

Les enseignants opérant dans ces zones ont enduré des années de stress et beaucoup sont plus traumatisés, intérieurement abîmés qu’on ne pourrait le soupçonner. L’administration fait des efforts pour les escorter à leurs postes depuis cette rentrée scolaire, dans le cadre de convois militarisés organisés exprès. Il demeure de grandes réticences de la part des plus traumatisés, ou des plus pusillanimes, ou simplement des plus calculateurs. Ces réticences ne sont pas toujours infondées, puisque la garantie à l’entrée n’implique pas une garantie à la sortie. Il ne faut surtout pas qu’en situation d’extrême urgence, ces zones vertes ne deviennent des pièges mortels, des prisons de haute sécurité. Les enseignants doivent être rassurés sur cette préoccupation, et nous devons continuer à les encourager, à les motiver. Nous devons le leur rappeler puisqu’ils le savent, que le droit à l’éducation doit être plus sacré pour l’enseignant que pour quiconque d’autre : c’est ce droit qui fonde sur un socle inébranlable la place centrale de l’enseignement comme profession dans les sociétés humaines. C’est pourquoi le SNAES invite les enseignants de l’Extrême-Nord et du NOSO à ne pas relâcher les efforts et les sacrifices consentis jusqu’ici, même si le prix payé a été jusqu’ici peu reconnu. Le cas français encore frais dans les mémoires du collègue Samuel Paty interpelle notre République. Mais Oui, collègues, dans cette longue nuit que traversent ces régions sinistrées de notre pays où le sort a voulu vous jeter, l’étincelle qui y ramènera de la lumière demain sachez-le, pensez-y, ne viendra pas des soldats et chefs de guerre, ni de leurs hiérarchies diverses, mais de vous, car c’est dans l’esprit des hommes que naissent les guerres et c’est aussi là-bas qu’il faut les éteindre si l’on veut être efficace.

Nous avons cependant dit au gouvernement notre approche de la sanction pour ceux qui sont incapable de mourir pour la République, qui refusent de porter le drapeau des « éducateurs sans frontières » en zones de conflits. Il est vrai, la sanction, surtout quand elle emprunte le visage répressif (suspension de salaire par exemple) est une forme de motivation ; appliquée avec discernement, elle rend justice à ceux qui assument leurs responsabilités. Mais la justice doit s’efforcer d’être véritablement juste quand elle se déploie. Sinon, gare à ses effets pervers. Il suffit de penser au nombre d’enseignants qui changent de ministères chaque année. Pour être juste, le service en zones de conflits, de guerre, ne saurait être permanent pour quelques-uns exclusivement. Dans l’armée, c’est un principe bien établi que celui de relever les troupes au front à échéances périodiques. Dans l’éducation, certains enseignants sont dans ces zones d’extrême insécurité depuis des années : il faut songer à les y relever, à faire roter les troupes, pour que chacun prenne sa juste part des sacrifices consentis au nom de la République.

Le Secrétaire Général

Roger KAFFO FOKOU

COVID-19 et privatisation/marchandisation de l’éducation : trois leçons à tirer pour bâtir un système éducatif post pandémie résilient

Publié par Marchandisation Education le 15 octobre 2020

Il est bien documenté que les perturbations de l’éducation dues à la COVID-19 sont énormes.

Afin de comprendre tous les effets de la pandémie, les membres du Consortium sur la privatisation de l’éducation et les droits de l’Homme (PEHRC), un réseau informel d’organisations et d’individus nationaux, régionaux et mondiaux qui collaborent pour analyser et relever les défis posés par la croissance rapide des acteurs privés dans l’éducation du point de vue des droits de l’Homme et proposer des alternatives, ont collectivement suivi l’actualité liée à l’enseignement privé dans le cadre de la COVID-19. Les leçons clés suivantes ont émergé.

1-Les entreprises technologiques ne résolvent pas les inégalités en matière d’éducation, elles peuvent même les perpétuer.

Les autorités éducatives du monde entier ont rapidement tenté de passer à des modèles d’apprentissage à distance dans le but d’assurer la continuité de « l’apprentissage », beaucoup adoptant diverses solutions numériques. Comme indiqué ci-dessous, il existe différentes manières de dispenser un enseignement à distance, y compris la « haute technologie » (généralement par le biais de matériel informatique) et la faible ou la non-technologie (comme les programmes de radio).

Selon une estimation de l’UNESCO, 95 gouvernements à travers le monde ont introduit des solutions en ligne pendant la pandémie, et l’apprentissage en ligne fait de plus en plus partie intégrante de l’éducation dans le monde. Cela a conduit au développement d’un narratif suggérant que l’apprentissage et la technologie en ligne pourraient jouer un rôle clé dans la résolution des problèmes d’éducation. Les grandes entreprises technologiques telles que Google, Microsoft et Facebook ont rapidement acquis une place de plus en plus importante dans l’éducation mondiale, en publiant des articles tels que « Education Reimagined », suggérant un changement de paradigme pour l’éducation, et les entreprises éducatives ont commencé à commercialiser des plates-formes d’enseignement en ligne les promouvant comme des alternatives à long-terme pour l’éducation.

Cependant, les solutions en ligne dans le domaine de l’éducation ne fonctionnent pas bien pour tous et suscitent de vives inquiétudes pour l’égalité et l’équité des systèmes scolaires. Actuellement, au moins 500 millions d’enfants n’ont pas accès aux alternatives d’apprentissage à distance et près de 47% de tous les élèves du primaire et du secondaire qui sont ciblés exclusivement par les plates-formes nationales d’apprentissage en ligne n’ont pas accès à internet. Les exemples sont répandus: au Pakistan, seuls 31% pour cent des foyers ont accès à internet; en Amérique latine, 46% des garçons et des filles âgés de 5 à 12 ans vivent dans des maisons sans accès à internet; et au Kenya, seuls 22% des enfants y ont accès. Ce n’est pas seulement un problème dans les pays du Sud. Dans certaines régions d’Espagne, jusqu’à 20% des étudiants n’ont pas accès aux matériaux en ligne; aux États-Unis, environ 1 enfant sur 10 issu de ménages à faible revenu n’a pas d’accès à la technologie pour l’apprentissage.

L’enseignement à distance, en particulier grâce à des solutions « de haute technologie » promues par des entreprises privées, peut donc être très problématique pour la réalisation du droit à l’éducation. En outre, s’appuyer sur les sociétés multinationales pour proposer des solutions éducatives contribue à l’émergence de nouvelles formes de privatisation et marchandisation de l’éducation, qui soulèvent de nombreuses autres préoccupations, par exemple au sujet du contrôle démocratique de l’éducation.

Comme l’a souligné la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation, le Dr Koumbou Boly Barry, dans son rapport sur la COVID-19, « la numérisation de l’éducation ne devrait jamais remplacer la scolarisation sur place par des enseignants, et l’arrivée massive d’acteurs privés grâce au numérique doit être considérée comme un danger majeur pour les systèmes scolaires et les droits à l’éducation pour tous ».

2-Dans de nombreux cas, la privatisation crée des systèmes scolaires non résilients et n’est pas viable.

La crise a mis en évidence de nombreux cas de vulnérabilité résultant d’un système éducatif reposant sur des acteurs privés et les risques qui en résultent pour le droit à l’éducation.

Il est apparu que les écoles privées n’avaient pas la capacité de faire face à la crise, pour diverses raisons qui pourraient inclure la dépendance aux frais de scolarité de familles déjà à faibles revenus, la pression pour maintenir les niveaux de profit, une gestion médiocre et ciblée à court terme et le manque d’accès au crédit. Le Pérou, le Pakistan, l’Inde, le Royaume-Uni, et l’Argentine font face à la possibilité d’une fermeture massive des écoles privées. Au Kenya, au Maroc et au Sénégal, les gouvernements ont dû intervenir pour sauver les écoles privées; au Népal et au Pakistan, des écoles privées ont fait pression sur le gouvernement pour demander un soutien pendant la crise. Nous avons également vu des pratiques telles qu’une règle autorisant l’octroi de fonds d’urgence contre le coronavirus aux écoles privées aux États-Unis, qui a par la suite été abandonnée après qu’un juge fédéral a jugé qu’elle enfreignait la loi.

Cette fragilité des écoles privées a clairement eu un effet sur les enfants soudainement déscolarisés ainsi que sur leurs familles. Bien que de nombreuses familles aient perdu leurs sources de revenus, un certain nombre d’écoles privées ont continué de facturer des frais, même si elles ne pouvaient pas continuer à fournir des services. Par exemple, en Tunisie, les parents s’inquiétaient de la manière dont ils paieront les frais de scolarité pour un troisième trimestre, en République Démocratique du Congo, les écoles privées ont exhorté les parents à payer les frais de scolarité et en Inde, les écoles privées ont continué d’augmenter les frais de scolarité, malgré les directives du gouvernement.

La crise a également révélé le manque de protection des droits du travail des enseignants travaillant dans les écoles privées. Les exemples incluent les enseignants des écoles privées en Somalie confrontés à l’incertitude quant à savoir s’ils recevront leur salaire habituel, et les écoles privées au Pakistan, au Malawi, au Sénégal, au Maroc, au Tchad, en République Démocratique du Congo et en Jordanie pour savoir s’ils seraient en mesure de payer leur personnel, certains en Inde décidant de payer les enseignants à l’heure au lieu de leur salaire mensuel. En Inde, des ordres de plusieurs tribunaux de grande instance ont notamment été nécessaires pour s’assurer que si les écoles privées continuaient à percevoir les frais de scolarité, elles seraient tenues de donner la priorité au paiement des enseignants et des autres membres du personnel avec l’argent perçu. Bridge International Academies (BIA) a également fait l’objet de vives critiques. Au Kenya, le personnel de BIA a été renvoyé chez lui avec seulement 10% de salaire, incertain de quand cela changerait, et au Liberia, le Ministère du Travail a ouvert une enquête sur les plaintes selon lesquelles BIA avait réduit les salaires du personnel de 80 à 90% malgré une directive gouvernementale interdisant les réductions de salaire au-delà de 50%.

Dans d’autres cas, les gouvernements sont intervenus pour soutenir les écoles privées spécifiquement avec le paiement des salaires du personnel, reflétant le rôle central des États pour assurer la durabilité d’un service comme l’éducation et les droits fondamentaux du travail. Ceci a été le cas au Congo et en Côte d’Ivoire, tandis qu’au Togo et à Maurice les enseignants des établissements privés ont demandé l’aide du gouvernement.

3-La solution urgente : investir dans l’éducation publique gratuite et reconstruire des systèmes durables.

La crise de la COVID-19 et ses effets sur les systèmes scolaires ont une fois de plus révélé l’importance de systèmes scolaires publics et inclusifs stables, bien financés, gratuits et conformes aux normes des droits de l’Homme – et ont montré que cela ne peut être réalisé sans les autorités publiques.

S’il y a une leçon à tirer de cette crise pour l’éducation, c’est qu’il est indispensable de construire des espaces non-marchands, alignés sur les droits de l’Homme, avec un secteur public fort, qui garantissent des services égaux pour tous, même en cas d’urgence. Les normes et standards relatifs aux droits de l’Homme sont plus pertinents que jamais pendant la période actuelle, et les Principes d’Abidjan récemment adoptés fournissent des directives claires pour aider les États à construire des systèmes scolaires plus équitables, solides et efficaces.

Le plus important est peut-être de veiller à ce que les systèmes d’éducation publique gratuits post-COVID soient financés de manière durable par des actions sur les parts budgétaires, une fiscalité progressive, une aide accrue, un moratoire sur le paiement de la dette et une lutte contre les politiques d’austérité (comme indiqué dans le récent Appel à l’action sur le financement national de l’éducation). Ils devraient utiliser ce financement pour se concentrer sur le développement de systèmes d’éducation publique durables et résilients. Lorsque les gouvernements financent des écoles privées ou s’engagent avec des entreprises technologiques pour l’apprentissage en ligne, des mesures réglementaires doivent être prises pour garantir le droit à l’éducation et protéger les plus vulnérables.

Alors que les décideurs politiques réfléchissent à la manière de reconstruire leurs économies, les gouvernements ont une occasion unique de tirer les leçons de la crise actuelle et de construire des systèmes d’éducation publique gratuits solides qui aideront l’humanité à faire face aux défis qui se présenteront dans les décennies à venir.

Par :

- Initiative mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels

- Solidarité Laïque

- Campagne brésilienne pour le droit à l’éducation

- Initiative pour les droits sociaux et économiques

- Campagne Mondiale pour l’Éducation

- Association civile pour l’égalité et la justice (ACIJ)

- Oxfam Inde

- ActionAid

- Le Centre d’Afrique de l’Est pour les droits de l’homme (EACHRights)

- Initiative pour le droit à l’éducation

- Campagne latino-américaine pour le droit à l’éducation (CLADE)

- Fédération internationale des Ceméa (Ficémea)

- Equal Education

Membres du Consortium sur la privatisation de l’éducation et les droits de l’Homme (PEHRC)

Rentrée scolaire 2020 : « L’école fait juste ce que fait la société »

Dans le cadre de la rentrée scolaire, nous avons accordé une interview à Défis Actuels. Le traitement de cette prise de parole, à la publication, donne un résultat mitigé en raison de nombreuses coupures. Des impératifs techniques ou autres expliquent cela. Voici le texte intégral de cette interview parue dans Défis Actuels N°521 du 08 au 11 octobre 2020.

- La rentrée scolaire 2020-2021 est encadrée par des mesures anti Covid-19. Pensez-vous que ces mesures soient efficaces?

Roger Kaffo Fokou : D’un point de vue matériel, beaucoup est en train d’être fait pour mettre à la disposition des élèves et des encadreurs des kits de masques faciaux et de gels ou de solutions hydro alcooliques. Dans de nombreux établissements, là où il y a de l’eau, on a mis en place des points d’eau pour le lavage des mains. La désinfection des campus et des salles de classes s’est faite à peu près convenablement au moment des examens officiels. On n’avait alors que 24 élèves par classes. Cette rentrée, on passe du simple à plus du double : 50 élèves par classe au moins. Ce ne sera donc pas facile, davantage dans les régions reculées où il manque habituellement de tout. Nous devons sortir de cet aveuglement qui veut que lorsque les choses vont à peu près bien dans nos villes, nous croyons que le pays va bien. La plus grande partie de notre jeunesse scolarisée se trouve encore dans les zones rurales. Et celles-ci sont souvent oubliées, lésées, démunies de presque tout. C’est dans ces zones-là que se trouveront les plus grands défis, tant infrastructurels, équipementaires, sanitaires que pédagogiques. Dès le 05 octobre, nous avons pu constater dans les établissements que nous avons parcourus un incroyable relâchement des mesures anti-covid : de très rares porteurs de masques faciaux, aussi bien chez les apprenants que chez les enseignants. On a l’impression que la covid-19 n’est vraiment plus une préoccupation pour l’espace scolaire. Si des dispositions énergiques ne sont pas prises pour faire respecter les mesures édictées, il n’y aura aucune chance d’être efficace.

- Plusieurs établissements scolaires ont rouvert leurs portes aujourd’hui. Ils respectent tant bien que mal les mesures édictées par le gouvernement. Qu’est ce qui justifie cet état de choses?

Roger Kaffo Fokou : Les établissements respectent plutôt mal que bien les mesures édictées par le gouvernement et cela se comprend. L’école est dans la société, elle n’en est pas en dehors. Depuis des mois, les mesures anti-covid ne sont plus respectées nulle part. Il suffit d’observer les marchés, les cérémonies de mariages avec leurs soirées de gala, les deuils et les funérailles, les églises et j’en passe. Peu de masques faciaux, aucune espèce de distanciation physique, tout semble indiquer que la pandémie est depuis passée. Nous savons tous que ce n’est pas le cas, mais comment convaincre ceux chez qui la désinvolture quotidienne et quasi généralisée installe un doute ? Même dans les installations publiques, les administrations publiques, le port du masque est depuis un temps devenu l’exception qui confirme la règle. On s’entasse dans les ascenseurs, les cars de transport. L’école fait juste ce que fait l’ensemble de la société parce qu’elle en fait partie. Cela traduit également l’état général du respect des instructions données et reçues dans notre pays aujourd’hui. Nous traversons une crise sévère de discipline à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique qui explique que des mesures sont constamment prises et tout aussi constamment violées. Et quand tout cela affecte à ce point l’éducation, le lieu où se façonnent les citoyens de demain, vous commencez à être vraiment inquiet de ce que sera notre société de demain.

- En tant que syndicaliste, pensez-vous vous que ces mesures peuvent être appliquées le long de l’année scolaire ?

Roger Kaffo Fokou : Au-delà des mesures anti-covid proprement dites, je suis plus intéressé aujourd’hui, en tant que syndicaliste, par le dispositif pédagogique en cours pour assurer la continuité de l’éducation des jeunes en cette année de crise sanitaire. Il faut rappeler que dans nos grandes métropoles, notamment en ce qui concerne l’éducation de base, le système à double flux se pratiquait déjà, avec des effectifs pléthoriques. Il sera donc impossible d’avoir dans ces établissements-là des effectifs de 50 élèves par classes sans un dédoublement de l’espace infrastructurel ou sans une déscolarisation massive. Aucune des deux solutions n’est ou viable ou applicable. Là où il sera possible de mettre en place le double flux, il y aura une perte sèche de 2 heures à 2 heures 30 de temps d’apprentissage pour les élèves. Le télé enseignement mis en œuvre pour compenser ce manque risque fort bien d’accentuer les inégalités déjà existantes sur le terrain, entre les villes et les campagnes, les pauvres et les riches. Le découragement et la démotivation du corps enseignant clochardisé depuis des années pourraient faire le reste. Vous avez pu voir le sort qui a été fait cette année 2020 à la journée mondiale des enseignants : rien, le black out complet. Les Palmes Académiques sont même passées à la trappe alors que le décret du Premier Ministre instituant celles-ci dispose clairement qu’elles sont attribuées le 05 octobre de chaque année. Et cette omission s’est faite en silence, sans aucune espèce de pédagogie. Encore une instruction, cette fois-ci de très haut niveau, non appliquée. Avec quoi va-t-on booster le moral des enseignants quand l’on s’achemine vers un dispositif pédagogique qui va les soumettre indiscutablement à un surcroît de contraintes ?

- Au regard de la situation, quelles autres mesures auriez vous suggéré au gouvernement, quel est la position de votre syndicat ?

Roger Kaffo Fokou : Nous avons dit et écrit au gouvernement que cette crise pouvait être transformée en une opportunité pour l’école camerounaise. Toutes ces démissions que nous avons accumulées, et qui ont abouti à un déficit infrastructurel et d’équipements chronique peuvent commencer réellement à être inversées. Dans les villes de Douala, Yaoundé, Garoua, Limbé, plus de 70% des enfants qui présentent l’entrée en 6e ou le common entrance échouent, souvent avec des notes de 15 à 16 sur 20. Et malgré cela, les lycées ont des effectifs pléthoriques. Il faut donc davantage de lycées dans nos grandes villes pour équilibrer l’offre et la demande d’éducation. Cela permettrait de mettre plus aisément en œuvre les mesures sanitaires pour les crises à venir. Dans l’immédiat, nous avons suggéré au gouvernement de procéder à un recrutement conséquent d’enseignants pour cette rentrée. Il ne nous semble pas, en tout cas jusqu’ici, que cet appel ait été entendu. Pour le télé enseignement, il faudra prévoir des solutions hors ligne, qui peuvent se passer des supports numériques. Sinon, ce dispositif risque fort de ne servir que les privilégiés habituels. Nous ne devons pas chercher à ruser avec la pandémie actuelle, en espérant qu’elle finira bien par mourir de sa belle mort. Nous sommes probablement entrés dans l’ère des pandémies globales, comme l’indique la numérotation de l’actuelle. Tout en luttant contre celle-ci, nous devons déjà nous préparer à affronter la prochaine.